Tome 2 (voir le tome 1)

Quand Angélique des Méloises le rejette, Le Gardeur, en peine d’amour, sombre dans l’alcoolisme. Il est recueilli par Bigot et ses complices qui aimeraient bien l’attirer dans leur clan. Pierre Philibert, son ami d’enfance, réussit à le sortir de Beaumanoir et à l’amener chez sa tante, la seigneuresse de Saint-Antoine de Tilly. Là, sa sœur Amélie, Pierre Philibert et Hélène de Lotbinière, qui l’aime, essaient tant bien que mal de le réconforter. Rien n’y fait : une seule petite lettre d’Angélique des Méloises et Le Gardeur se précipite en ville et retombe dans les rets de Bigot et de sa clique. Entre-temps, l’histoire d’amour entre Pierre Philibert et Amélie de Repentigny évolue rapidement : ils se déclarent leur amour et parlent mariage.

À Québec aussi l’histoire évolue. Pendant le bal de l’Intendant, Angélique brille de tous ses feux. Mais elle n’arrive pas à pousser Bigot, qui la courtise, à lui faire la grande demande. Tranquillement, dans son esprit de plus en plus agité, une conclusion s’impose : elle a une rivale et c’est l'invisible Caroline de Saint-Castin. Incapable de convaincre Bigot de l’éloigner de Beaumanoir, elle finit, non sans secousses intérieures, par conclure qu’il faut la supprimer. L’une de ses servantes est la nièce de la célèbre Corriveau, l’empoisonneuse. Elle la fait venir de Saint-Vallier, lui promet beaucoup d’or. Celle-ci accepte, trop heureuse de mettre ses talents au profit d’une grande dame. Comme la Corriveau connaît certains domestiques de Beaumanoir, elle requiert un rendez-vous secret de Caroline de Saint-Castin, prétextant qu’elle connaît son père et qu’elle veut l’aider. Sur place, elle lui présente un bouquet empoisonné, disant qu’il lui vient de Bigot, et Caroline, trop heureuse de cette attention, y plonge la tête. La mort est presque instantanée.

L’intendant, de retour au manoir, découvre le cadavre de cette femme qu’il aimait. Le malheureux voudrait se venger mais il est piégé. Il a juré devant le gouverneur que cette femme n’était pas chez lui. Avec l’aide de Cadet, il l’enterre sous les dalles d’une chambre retirée du château. Bien entendu, il se doute qu'Angélique de Méloises est derrière cette triste histoire. Mais que peut-il y faire ? L’accuser, c’est s’accuser. Il promet de se venger, en entretenant faussement ses espoirs de mariage.

Les événements se précipitent aussi sur le plan commercial entre Le Chien d’or et la Friponne. Bigot et son gang ont décidé d’éliminer le bourgeois Philibert, qui fait de plus en plus de tort à leur compagnie. Pour ce, ils montent un coup diabolique : ils manigancent pour que ce soit Le Gardeur qui assassine Philibert. Ils le font boire et, sur la place du marché, manipulé par l’un et par l’autre, Le Gardeur tue Philibert sans trop s’en rendre compte. Il est emprisonné et envoyé en Europe pour y être jugé. Quant à Amélie, tous ses espoirs viennent de s’effondrer : son frère, en tuant le père de son amoureux, a gâché sa vie. Accompagnée d’Héloise de Lotbinière, elle entre chez les Ursulines. Ainsi se termine cette histoire tragique.

On se trouve ici devant une grande fresque historique, romancée il va de soi. La véracité des personnages et de certains événements seraient douteuses, selon certains commentateurs. Entre autres, Bigot et Angélique des Méloises auraient été diabolisés. Peu importe. Il y a dans Le Chien d’or un souffle qu’on n’a pas vu souvent en littérature québécoise. Comme il arrive dans ce genre de romans, l’élément amoureux occupe la plus large part. Les personnages sont romantiques à souhait et leurs histoires d’amour sont tragiques. Mais il y a aussi un ensemble de données historiques non négligeables : on assiste à deux séances du conseil, on perçoit assez bien les relations difficiles entre la métropole et sa colonie, on comprend l’influence de Versailles et de la Pompadour sur la vie canadienne, on saisit bien les relations entre la noblesse et la bourgeoisie, on met un pied dans les seigneuries environnantes, on comprend l’omniprésence des religieux dans la vie coloniale, on rencontre Bigot, La Galissonnière, Vaudreuil, monsieur et madame de Péan, et même Peter Kalm en visite à Québec, on mesure le rôle de Bigot dans la perte de la Nouvelle-France, on réalise la dégénérescence des Autochtones qui ont décidé de vivre près des Canadiens…

À Québec aussi l’histoire évolue. Pendant le bal de l’Intendant, Angélique brille de tous ses feux. Mais elle n’arrive pas à pousser Bigot, qui la courtise, à lui faire la grande demande. Tranquillement, dans son esprit de plus en plus agité, une conclusion s’impose : elle a une rivale et c’est l'invisible Caroline de Saint-Castin. Incapable de convaincre Bigot de l’éloigner de Beaumanoir, elle finit, non sans secousses intérieures, par conclure qu’il faut la supprimer. L’une de ses servantes est la nièce de la célèbre Corriveau, l’empoisonneuse. Elle la fait venir de Saint-Vallier, lui promet beaucoup d’or. Celle-ci accepte, trop heureuse de mettre ses talents au profit d’une grande dame. Comme la Corriveau connaît certains domestiques de Beaumanoir, elle requiert un rendez-vous secret de Caroline de Saint-Castin, prétextant qu’elle connaît son père et qu’elle veut l’aider. Sur place, elle lui présente un bouquet empoisonné, disant qu’il lui vient de Bigot, et Caroline, trop heureuse de cette attention, y plonge la tête. La mort est presque instantanée.

L’intendant, de retour au manoir, découvre le cadavre de cette femme qu’il aimait. Le malheureux voudrait se venger mais il est piégé. Il a juré devant le gouverneur que cette femme n’était pas chez lui. Avec l’aide de Cadet, il l’enterre sous les dalles d’une chambre retirée du château. Bien entendu, il se doute qu'Angélique de Méloises est derrière cette triste histoire. Mais que peut-il y faire ? L’accuser, c’est s’accuser. Il promet de se venger, en entretenant faussement ses espoirs de mariage.

Les événements se précipitent aussi sur le plan commercial entre Le Chien d’or et la Friponne. Bigot et son gang ont décidé d’éliminer le bourgeois Philibert, qui fait de plus en plus de tort à leur compagnie. Pour ce, ils montent un coup diabolique : ils manigancent pour que ce soit Le Gardeur qui assassine Philibert. Ils le font boire et, sur la place du marché, manipulé par l’un et par l’autre, Le Gardeur tue Philibert sans trop s’en rendre compte. Il est emprisonné et envoyé en Europe pour y être jugé. Quant à Amélie, tous ses espoirs viennent de s’effondrer : son frère, en tuant le père de son amoureux, a gâché sa vie. Accompagnée d’Héloise de Lotbinière, elle entre chez les Ursulines. Ainsi se termine cette histoire tragique.

On se trouve ici devant une grande fresque historique, romancée il va de soi. La véracité des personnages et de certains événements seraient douteuses, selon certains commentateurs. Entre autres, Bigot et Angélique des Méloises auraient été diabolisés. Peu importe. Il y a dans Le Chien d’or un souffle qu’on n’a pas vu souvent en littérature québécoise. Comme il arrive dans ce genre de romans, l’élément amoureux occupe la plus large part. Les personnages sont romantiques à souhait et leurs histoires d’amour sont tragiques. Mais il y a aussi un ensemble de données historiques non négligeables : on assiste à deux séances du conseil, on perçoit assez bien les relations difficiles entre la métropole et sa colonie, on comprend l’influence de Versailles et de la Pompadour sur la vie canadienne, on saisit bien les relations entre la noblesse et la bourgeoisie, on met un pied dans les seigneuries environnantes, on comprend l’omniprésence des religieux dans la vie coloniale, on rencontre Bigot, La Galissonnière, Vaudreuil, monsieur et madame de Péan, et même Peter Kalm en visite à Québec, on mesure le rôle de Bigot dans la perte de la Nouvelle-France, on réalise la dégénérescence des Autochtones qui ont décidé de vivre près des Canadiens…

|

| William Kirby - BAnQ |

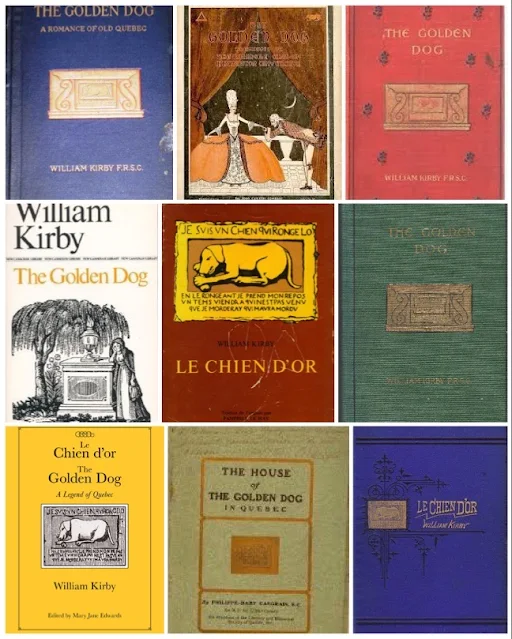

Ce roman n’a pas obtenu toute l’attention qu’il méritait dans l’histoire de la littérature québécoise. Pourquoi ? Sans doute parce que l’auteur était anglais. Camille Roy ne le cite même pas. C’est faire peu de cas de la belle traduction de Pamphile Lemay et de l’aide que Kirby a obtenu des Sulte, Lemay, Marmette, Faucher de Saint-Maurice, etc. Ce roman est très bien écrit (traduit), mieux écrit que ceux de Lemay. Il fait même très mal paraître L'Intendant Bigot de Marmette. Bien sûr, il n’est pas exempt de longueurs (sur l’histoire de la Nouvelle-France, sur les empoisonneurs célèbres, sur la vie dans les tripots…), mais n’oublions pas que Kirby s’adressait à un lectorat anglophone. Pour conclure, on se demande comment il se fait que le cinéma l’ait ignoré.

Kirby est né en Angleterre. Ses parents émigrèrent au Canada alors qu’il avait 15 ans. Il devient journaliste. En 1865, en possession d'un plan de son roman, il rencontre Benjamin Sulte qui le met en contact avec les Chauveau, Gérin-Lajoie, Fréchette, Faucher de Saint-Maurice, Buies, Marmette et Le May. Kirby peaufine son roman pendant huit autres années. Il le publie finalement en 1877. C’est lui-même qui demande à Lemay de le traduire. Il semblerait que Lemay ait pris passablement de libertés avec le texte original.