(Le 14 décembre, date de décès de Miron, on se permet un peu de mironnage.)

Gaston Miron, L'homme rapaillé, Paris,

François Maspero, 1981.

(J’ai écrit ce texte en 2000 et

je l’ai publié sur le site Critiques

libres. J’avais vécu un an à Genève et je voulais faire connaître L’homme rapaillé aux Européens et aux autres francophones.)

On s’entend au Québec pour dire

que Gaston Miron est l’un de nos plus grands poètes. Et ce n’est pas parce que

Bernard Pivot, dans sa Bibliothèque idéale, l’a inséré parmi les

cinquante plus grands poètes francophones. Pourtant, il est l’auteur d’un seul

livre, qui a connu de multiples évolutions, livre toujours inachevé lorsque la

mort survient en 1996. Ce livre, c’est L’homme rapaillé (québécisme :

remettre ensemble ce qui a été séparé).

Ce recueil peut être lu en dehors

de toute considérations historiques et locales, comme en font foi les

nombreuses traductions. Pourtant, il est lié à un moment précis de notre

histoire. Aux alentours des années 1960, en pleine période de décolonisation,

les Canadiens français, aliénés, inféodés aux grands intérêts anglo-saxons

depuis la Conquête (1760) sortent de la Grande Noirceur, choisissent de s’appeler les Québécois et entrent dans l’Histoire,. Toute une partie de l’œuvre

de Miron témoigne de cette période d’effervescence où un peuple choisit de

reprendre en main sa destinée. Sa poésie est engagée, revendicatrice,

politique, plus proche de la poésie du Tiers-Monde que de celle de l’Europe.

Il est triste et pêle-mêle dans les étoiles tombées

livide, muet, nulle part et effaré, vaste fantôme

il est ce pays seul avec lui-même et neiges et rocs

un pays que jamais ne rejoint le Soleil natal

(Héritage de la tristesse)

Mais Miron n’est pas qu’un poète

de circonstances, qu’un poète national. Il a aussi écrit quelques-uns de nos

plus beaux poèmes d’amour, amour le plus souvent malheureux, amour dévoré par

le militant. Miron, c’est une espèce de Vieux Romantique, excessif, passionné, qui arrive mal à concilier poésie, militantisme et vie sentimentale.

Tu as les yeux

pers des champs de rosées

tu as les yeux d’aventure et d’années-lumière

la douceur du fond des brises au mois de mai

dans les accompagnements de ma vie en friche

avec cette chaleur d’oiseau à ton corps craintif

moi qui suis charpente et beaucoup de fardoches

moi je fonce à vive allure et entêté d’avenir

la tête en bas comme un bison dans son destin

la blancheur des nénuphars s’élève jusqu’à ton cou

pour la conjuration de mes manitous maléfiques

moi qui ai des yeux où ciel et mer s’influencent

pour la réverbération de ta mort lointaine

avec cette tache errante de chevreuil que tu as

(La marche à l’amour)

Et encore ? Miron a essayé de cerner la langue québécoise, non pas

l’argot, mais une langue héritée de nos ancêtres français et transformée par

des circonstances historiques, par cette coupure d’un siècle qui a suivi la

Conquête. Ses poèmes sont truffés de québécismes et, plus important encore, ils

essaient de reproduire le rythme de la parole populaire québécoise. Un rythme

cassé, une phrase souvent orpheline qui se développe plus par à-coups que par

longues tirades.

Nous sommes nombreux silencieux raboteux rabotés

dans les brouillards de chagrin crus

à la peine à piquer du nez dans la souche des misères

un feu de mangeoire aux tripes

et la tête bon dieu, nous la tête

un peu perdue pour reprendre nos deux mains

ô nous pris de gel et d’extrême lassitude

(Le damned Canuck)

Quand il est décédé en 1996, il est devenu le

premier écrivain québécois à se voir offrir des funérailles nationales. Non

qu’il fût un héros, mais parce que l’amour, l’amour de la littérature, l’amour

de la langue, l’amour du pays ont trouvé en lui un valeureux défenseur, parce

qu’il leur a consacré toute sa vie avec une générosité qui n’a que très

rarement trouvé sa pareille, du moins chez nous.

Actualité de Miron en France

Gaston Miron sur

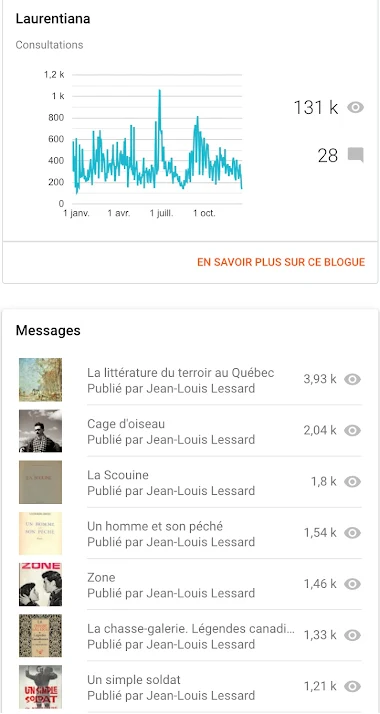

Laurentiana

Gaston Miron sur

Laurentiana

Gaston Miron -

biographie

Deux sangs

L’Homme

rapaillé (étude)

À bout portant

Les débuts de

l’Hexagone (Pilon)

L'Hexagone 25

: rétrospective 1953-1978

Les Matinaux (René Char)

Pour saluer Miron (2015 : Courtepointes)

Le damned Canuck (étude)

Pour

saluer Miron (2018)

Avec toi (2019)

Compagnon des Amériques (2020)

Hommage à Miron (2021)

Sur la place publique (étude)

Balado sur Miron

Le poème liminaire (étude)

.jpeg)

.jpeg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)