Voici mon bilan de l’année 2025 : 195000 pages ont été vues. Plus de 500 pages par jour. Blogger offre toutes sortes de statistiques. En voici quelques-unes.

Plus de 1000 livres québécois! Patrimoine littéraire, bibliophilie, carnet de lecture. 196 000 pages vues en 2025. « Laurentiana » se dit des livres ou brochures relatifs au Québec, au Bas-Canada et à la Nouvelle-France.

30 décembre 2025

12 décembre 2025

Férie. Conte du jour de l’An

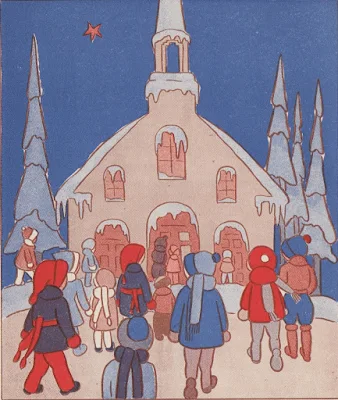

Cécile Chabot, Férie. Conte du jour de l’An, Montréal, Beauchemin, 1962, 63 pages (Dessins de l’auteure)

En 1944, Cécile Chabot a publié chez Fides deux contes de Noël qui sont des classiques dans le genre. Les deux recueils sont rehaussés d’illustrations exceptionnelles de Chabot qui était aussi peintre. (Je viens de republier les deux comptes rendus que je leur avais consacrés en 2017).

Dix-huit ans plus tard, Cécile Chabot ajoute un troisième volet à ses contes de Noël, intitulant l’ensemble « Contes du ciel et de la terre ». Les deux premiers recueils, publiés en 1944, étaient consacrés à Noël et à l’Épiphanie, mais le jour de l’An n’avait pas été abordé. En 1962, l’autrice a non seulement ajouté ce troisième volet, mais elle a également réécrit les textes (un récit plus classique) et réalisé de nouvelles illustrations pour les deux contes de 1944. Cette nouvelle édition a été publiée chez Beauchemin.

Pour bien comprendre le résumé qui va suivre, il faut relire Imagerie.

Après Noël, encouragée par la population

Cette trilogie, c’est un trésor national. Encore une fois soulignons la beauté des illustrations et la voix poétique que l’autrice emprunte pour raconter une histoire aussi simple.

On peut sans doute l’inscrire dans la lignée des grands auteur.trice.s de contes de Noël : Joséphine Marchand, Louis Fréchette, Louis Dantin.

7 décembre 2025

Paysannerie. Conte des Rois

Cécile Chabot, Paysannerie. Conte des Rois, Montréal, Fides, 1944, 70 pages (Dessins de l’auteure)

Cécile Chabot, Paysannerie. Conte des Rois, Montréal, Fides, 1944, 70 pages (Dessins de l’auteure)

6 décembre 2025

Imagerie. Conte de Noël

Une seconde édition a été publiée en 1962 chez Beauchemin. Le poème a été mis en musique par Hector Gratton (voir ci-dessous).

Cécile Chabot sur Laurentiana

Cécile Chabot

Vitrail (1939)

Légende mystique (1942)

Paysannerie : conte des rois (1944)

Imagerie : contes de Noël (1944)

En pleine terre de Germaine Guèvremont.

|

| Pub trouvée dans le livre |

|

| Radio-Monde 1943 |

28 novembre 2025

Chemin de desserte

Chemin de desserte se compose de deux suites poétiques, « Loterie » et « Jeu de corps ». La poésie de St-Germain est très élusive, toute en délicatesses, très lisse, limpide. Il aborde un sujet encore présent à son époque, mais qui appartient peut-être davantage aux années 1950. Dit simplement : comment s’affranchir de la morale religieuse et donner libre cours à ses désirs?

Qui sont ces mages qui apparaissent dès le premier vers et qui reviennent ici et là dans le recueil :

les mages ont donné le signal du départ

nous sommes partis à petits pas

à petits touchers du bout des doigts

ne pas froisser nos vertus nos pudeurs

de peur de croiser nos fers avec des étrangers

nous avons couru à grandes enjambées

à regards furtifs longs et significatifs

les cils rabattus sur nos désirs

les mains moites sur nos genoux

Les mages sont bien entendu les tenants de la morale qui enseignaient que le corps est à la source de tous les péchés.

Dans la seconde partie, St-Germain évoque le cheminement qui mène à la libération. Pour le poète, celui-ci est progressif et ne va pas sans une certaine culpabilité :

je tire à moi ce corps

je le caresse embrasse caresse embrasse

réchauffer la surface du front. tracer

mon chemin de croix petit enfant de choeur

pauvre petit enfant de chœur

Comme extrait, voici le dernier poème du recueil. La libération du désir est exprimée par la métaphore de l’eau :

nous rythmons nos corps au temps de la terre

nous valsons nous dégringolons

nos lèvres ouvrent le sable reflué

les grandes eaux coulent déboulent les rocs

les grandes eaux nous entraînent

le ressac du ruisseau

la cataracte furieuse

l'humide amour nous coule sur le dos

nous sommes embrasés le rire superbe

des hommes ensorcelés par les fièvres des anses

le sas est ouvert

nous avons ensorcelé la mort

21 novembre 2025

Les poubelles mangeoires célestes

18 novembre 2025

Kathmandou

Louise Beaugrand-Champagne, Kathmandou. Cappricio, Montréal, L’Estérel, 1968, 148 pages.

La narratrice, Alexandra Maréchal, décide de quitter son

monastère dans l’Himalaya, où elle a passé un an, et de rentrer au pays. Elle

raconte à son maître Babaji ce qui l’a menée au Népal.

Beaugrand-Champagne nous présente 12 courtes nouvelles, plus

ou moins reliées entre elles, qui mettent en scène 12 hommes assez différents

les uns des autres. Malheureusement, on n’apprendra à peu près rien du séjour d’Alexandra à Katmandou, de son évolution spirituelle (en ce sens le titre est

trompeur). On comprend vite que le cadre initial sert surtout de prétexte pour

parler des hommes et de leurs relations avec les femmes. Il semblerait que

chacun des 12 hommes retenus représentent un signe astrologique. On découvre

Benedict, le militaire impatient; Tom, le journaliste séducteur; Gérôme, le

touche-à-tout irresponsable; Christophe, l’homme immature; Laurent, le

gestionnaire débordé qui traite l’amour comme tout le reste; Victor, le

manipulateur pervers; Bernard, le diplomate toujours en retrait; Simon,

l’indépendant (et le grand amour de la narratrice); Serge, le fuyard; Charles,

le penseur ascétique; Vincent, l’homme rationnel; Philippe, l’insaisissable.

Malgré la présence de la narratrice dans tous ces récits, on

a l’impression que cette femme nous échappe. Elle court un peu partout,

« jeune, dispersée », mondaine jusqu’au bout des ongles. Femme

émancipée mais pas nécessairement libérée, elle semble presque toujours au

service ou à la traîne des hommes (on est en 1968).

« Cappricio » est le

sous-titre donné par l’autrice à son œuvre pour en souligner la forme libre.

Les dialogues sont nombreux, les analyses ramenées à l’essentiel, le style vif

mais sans recherche. Tout cela se lit encore très bien.

Extrait (prologue)

Depuis cinq jours, je

porte le sari rouge.

Tu as compris,

n'est-ce pas, Babaji, mon maître? Que je quitte le blanc des veuves, le

monastère, l'Himalaya. Que je retourne à l'Occident. Tu as compris, n'est-ce

pas, que je pars?

À Kathmandou j'ai

trouvé la libération, Babaji; depuis un an, dans le calme de ton cloître, j'ai

enfin pu réfléchir, méditer, peser chacune de tes sages paroles. J'ai revu,

jour après jour, ma vie, cette vie frénétique et inutile que tu ne connais pas

et que les thèmes éthérés de nos échanges n'ont certes pu t'apprendre.

Je cherchais un

soleil à ma galaxie. Je ne trouvai que lunes, étoiles et comètes. J'abordai

donc, une à une, toutes les constellations des cieux. Mais elles ne

m'entendirent point.

Cette course

sidérale, je te la livre aujourd’hui, Babaji, non pas que je te croie consumé

par une curiosité sans bornes, mais pour que, si tu en avais le désir, tu

saches par quelles voies je suis venue à toi et vers quoi je pars.

11 novembre 2025

Aperçu des contes

Jean-Louis Lessard, Contes de Noël d’antan au Québec, Québec, éd. Gid, 2025, 246 pages.

Voici un aperçu des 24 contes.

Joseph-Ferdinand Morissette

- Un revenant — Depuis 50 ans, un vieillard est condamné à revenir sur terre à la veille

du jour de l’An.

Joséphine Marchand (Josette)

- Hier et demain — Qui dépose les cadeaux de Noël?

Est-ce vraiment Santa Claus?

Anna Duval - Une tournée de l’enfant Jésus — Quand l’enfant Jésus s’ennuie...

Robertine Barry (Françoise) - Le baiser de Madeleine — En ce

jour de l’An, parents et amis défilent pendant toute la journée. Madeleine, elle, attend son beau Pierre.

Honoré Beaugrand - La

chasse-galerie — Un soir du jour de l’An 1858, en

haut de la Gatineau, huit bûcherons font un pacte avec Satan.

Louis Fréchette - Ouise — Pauvre petit Jésus tout dépenaillé dans sa crèche de

fortune!

Ernest Choquette - Le

docteur Santa Claus — Un médecin a compris que le meilleur

remède n’est pas nécessairement un médicament…

Wilfrid Larose - Entre deux

quadrilles — Comment gâter son enfant quand

tout va mal.

Gaëtane de Montreuil - Noël vécu — Seuls les enfants sages reçoivent des cadeaux...

Anne-Marie Gleason

(Madeleine) - Nuit de Noël — Quand

il ne reste que les mystères de la religion…

Laure Conan - Le premier arbre de Noël — Le petit Jésus sait récompenser

les généreux.

Éva Circé (Colombine) - Le

dîner des rois — Quand on est parents, on oublie facilement les

manquements des enfants.

Marc Sauvalle - Le Noël de

Pietro — Même les cœurs durs ont besoin

d’un peu de beauté.

Sylva Clapin - La savane — Il allait oublier sa famille.

Henriette Dessaules

(Fadette) - Son Noël — Mourir quand on n’a pas connu la

vie.

Georgina Lefaivre (Ginevra) - L’amoureux de Mlle Amélie — L’amour survit aux rides.

Gabrielle St-Pierre Dugal

(Payse) – Conte des temps messianiques — Quand l’enfant prodigue revient…

Louis-Joseph Doucet - Le

renard du Père Durand — C’est ainsi qu’on crée des légendes… et des contes

de Noël.

Damase Potvin - Dans la

brume — Heureusement le clocher pointe

haut dans le ciel.

Blanche Lamontagne - Les

deux compagnes — Quand St-Pierre voit arriver ces

deux-là, il est un peu décontenancé.

Albert Laberge - La malade — Certains ont perdu l’esprit de Noël...

Louis Dantin - L’invitée — Qui est cette jeune femme qui hante la nuit?

Germaine Guèvremont - Un

petit Noël — Il y a des requêtes qui ne se

refusent pas.

Philippe La Ferrière – Noël d’un gueux — Savoir donner sans humilier est un art.

24 octobre 2025

Contes de Noël d'antan au Québec

(J’ai le plaisir de vous présenter mon dernier livre. Il est sorti en octobre aux éditions GID. Il s’inscrit tout à fait dans le prolongement de Laurentiana.)

Des milliers de contes de Noël ont été publiés au Québec, la

plupart dans des journaux et des périodiques. Et, contrairement à ce qu’on

pourrait penser, ils s’adressaient aux adultes. Quand le temps des fêtes approchait,

toutes les publications s’arrachaient ces récits, afin de servir à leur

lectorat une édition spéciale ou, à tout le moins, un supplément de Noël.

Quelques-uns seulement étaient repris en livre.

.jpeg) J’ai retenu 24 contes publiés entre 1884 et 1950, abordant

tous les thèmes qui nourrissaient ce genre littéraire : la féerie d’une

nuit de Noël, l’émerveillement des enfants devant la crèche, leur joie à la vue

des étrennes, le bonheur retrouvé des laissés-pour-compte, les vertus

consolatrices de la religion, l’attendrissement des puissants face à la misère

ambiante, l’éveil à la tendresse et aux sentiments amoureux, etc. Chaque conte

est précédé d’une courte biographie de l’auteur ou de l’autrice et d’une brève

présentation. Un avant-propos et une conclusion nous aident à cerner

l’importance que ces contes ont eue au fil du temps.

J’ai retenu 24 contes publiés entre 1884 et 1950, abordant

tous les thèmes qui nourrissaient ce genre littéraire : la féerie d’une

nuit de Noël, l’émerveillement des enfants devant la crèche, leur joie à la vue

des étrennes, le bonheur retrouvé des laissés-pour-compte, les vertus

consolatrices de la religion, l’attendrissement des puissants face à la misère

ambiante, l’éveil à la tendresse et aux sentiments amoureux, etc. Chaque conte

est précédé d’une courte biographie de l’auteur ou de l’autrice et d’une brève

présentation. Un avant-propos et une conclusion nous aident à cerner

l’importance que ces contes ont eue au fil du temps.

Ce recueil est aussi l’occasion de raviver le souvenir de 12

auteurs et 12 autrices qui ont brillé en leur temps : Robertine Barry,

Honoré Beaugrand, Ernest Choquette, Éva Circé, Sylva Clapin, Laure Conan,

Gaëtane de Montreuil, Louis Dantin, Henriette Dessaules, Louis-Joseph Doucet,

Anna Duval, Louis Fréchette, Anne-Marie Gleason, Germaine Guèvremont, Philippe

La Ferrière, Albert Laberge, Blanche Lamontagne, Wilfrid Larose, Georgina

Lefaivre, Joséphine Marchand, Joseph-Ferdinand Morissette, Damase Potvin, Marc

Sauvalle et Gabrielle St-Pierre.

Chose sûre, ces récits nous offrent un plaisir de lecture et

l’occasion de nous retremper dans une bienfaisante naïveté, un sentiment

souvent bien enfoui dans la mer des tracasseries de l’âge adulte.

Vous pouvez vous procurer le livre en librairie ou

directement aux éditions GID (frais d’envoi de 10$ - gratuit pour un achat de deux livres) :

https://leseditionsgid.com/contes-de-noel-dantan-au-quebec.html?v=2351

Partagez s’il vous plaît. Demandez à votre bibliothèque de l'acquérir. Si les ventes sont satisfaisantes, un second tome sera offert l’automne prochain. Il suffit de COPIER COLLER le lien ci-dessus.

5 octobre 2025

L’amélanchier

Jacques Ferron, L’amélanchier, Montréal, éditions du jour, 1970, 157 p. (Coll. Les romanciers du jour 56)

« Je me nomme Tinamer de Portanqueu. Je ne suis pas fille de nomades ou de rabouins. Mon enfance fut fantasque mais sédentaire de sorte qu’elle subsiste autant par ma mémoire que par la topographie des lieux où je l’ai passée, en moi et hors de moi. Je ne saurais me dissocier de ces lieux sans perdre une part de moi-même. « Ah! disait mon père, je plains les enfants qui ont grandi en haute mer. » Fin causeur et fils de cultivateur, il se nommait Léon, Léon de Portanqueu, esquire, et ma mère, ma douce et tendre mère, Etna. Je suis leur fille unique. »

L’enjeu qui porte le récit est donné dès le premier paragraphe. Tinamer (anagramme de Martine, fille de Ferron) déclame son nom et son ascendance; elle annonce que son enfance sera l’objet du récit; elle insiste sur ses liens forts avec les lieux (nomades, rabouins, sédentaire); elle précise les moyens qui lui permettent de « vaincre le temps » (la mémoire et la topographie); elle insiste sur l’interrelation des mondes intérieur et extérieur (« en moi et hors de moi ») et, finalement, elle désigne ses parents en insistant sur l’apport de chacun en regard de l’enfant qu’elle a été.

Ainsi commence la quête de Tinamer. Elle a maintenant vingt ans, se sent un peu perdue; depuis la disparition de ses parents, elle essaie de comprendre ce qu’elle est devenue; elle se lance dans la recherche du temps perdu : « Mon enfance, je décrirai pour le plaisir de me la rappeler, tel un conte devenu réalité, encore incertaine entre les deux. Je le ferai aussi pour mon orientement, étant donné que je dois vivre, que je suis déjà en dérive… »

Sa petite enfance a été marquée par la relation quasi fusionnelle avec son père, un père fantasque qui l’amène avec lui dans un imaginaire qui tient du conte. Et qui s’amuse à prolonger l’imaginaire de cette enfant solitaire, pour qui les arbres sont plus que des arbres, pour qui les marcheurs sont des personnages de conte, pour qui les morts continuent de fréquenter les lieux où ils ont vécu. On comprendra plus tard ce qui contraint le père à se réfugier dans cet univers bienveillant : il travaille comme gardien dans un institut psychiatrique pour enfants et il tolère difficilement le traitement inhumain dont sont victimes les enfants. Plus largement il critique une société qui s’arrange pour ne pas voir ce qui devrait être dénoncé, une société qui repose sur des rapports hiérarchiques dont les plus faibles sont les victimes.

Pour Léon, le monde est double : le « bon côté des choses », ce sont la chaleur d’un foyer, la vie de famille, la nature, l’imaginaire; le « mauvais côté des choses », ce sont les relations de pouvoir, le milieu de travail, Papa Boss, le principe de réalité.

L’univers de Tinamer bascule lorsqu’elle commence l’école, lorsqu’elle pénètre dans « le mauvais côté des choses ». Elle découvre la vraie vie, ses règles sociales, les amis et se rapproche de sa mère. Elle rejette le monde factice que son père lui avait créé et même, elle lui en veut de lui avoir enseigné de telles sornettes. Elle efface pour ainsi dire cette partie lumineuse de son enfance.

Ferron raconte comment se forge l’identité mais, peut-être plus encore, décrit le besoin de s’ancrer. « Nul n’est une île », dit le cliché. Nous appartenons à une famille (avec ses ascendants), à des groupes d’amis, à une époque, à un lieu, à une paroisse ou à une ville, à une région, à un pays, à un milieu de travail. Tous ces éléments contribuent à la construction du moi, à l’édification de notre imaginaire. L’enfance joue un rôle majeur : « Les adultes, vilains comédiens jouant toujours le même rôle, ne comprennent pas que l’enfance est avant tout une aventure intellectuelle où seules importent la conquête et la sauvegarde de l'identité, que celle-ci reste longtemps précaire et que, tout bien considéré, cette aventure est la plus dramatique de l'existence. » Cependant, comme en témoigne le récit de la Tinamer de 20 ans, à tous moments dans la vie, la question de l’identité resurgit, à la lumière d’événements nouveaux, et doit être, peut-être pas redéfinie, mais ajustée.

Ferron trace un lien entre l’identité de l’individu et celle d’un pays : « Un pays, c’est plus qu’un pays et beaucoup moins, c’est le secret de la première enfance; une longue peine antérieure y reprend souffle, l’effort collectif s’y regroupe dans un frêle individu… »

Et l’amélanchier dans tout cela? Une balise, un signal, un marqueur qui monte la garde à l’orée des bois : « Dès le premier printemps, avant toute feuillaison, même la sienne, il tendait une échelle aux fleurs blanches du sous-bois, à elles seulement; quand elles y étaient montées, il devenait une grande girandole, un merveilleux bouquet de vocalises, au milieu d’ailes muettes et furtives, qui annonçaient le retour des oiseaux. » « Durant une petite semaine, on ne voyait ni n’entendait que l’amélanchier, puis il s’éteignait dans la verdure, plus un son, parti l’arbre solo, phare devenu inutile. Le bois se mettait à bruire de mille voix en sourdine; puis le loriot chantait et mon père disait à propos de l’amélanchier qu’il s’était retiré: « Laissons-lui la paix: il prépare sa rentrée d'automne. » L’été se passait et que trouvions-nous? Quelques baies noires rabougries, laissées par les oiseaux, et un amélanchier content d’avoir écoulé son stock de minuscules poires pourpres avant notre retour, premier à avoir ouvert la saison, premier à la fermer… »

Roman intelligent, poétique, naïf et savant, inventif et déroutant, conte et documentaire, le meilleur de Ferron. En 1970, on avait Le torrent, Une saison dans la vie d’Emmanuel, L’Avalée des avalés et Jimmy. L’amélanchier conclut, on ne peut mieux, le cycle sur la fragilité de l’enfance de ses prédécesseurs.

Sur Ferron :

Jacques Ferron, écrivain québécois (1921-1985)

Jacques Ferron sur Laurentiana

L'Ogre

Tante Élise ou le prix de l'amour

La Sortie

Le Dodu

Le Licou

Contes du pays incertain

Contes anglais et autres

La barbe de François Hertel

Cotnoir

La nuit

Papa Boss

L’amélanchier

Les roses sauvages

Le Saint-Élias

Anatole Parenteau et Jacques Ferron

Le parti rhinocéros programmé

.jpeg)

.jpeg)

.jpg)