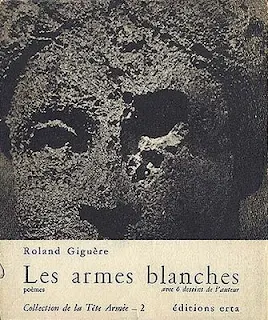

Roland Giguère, Les armes blanches, Erta, 1954, s.p.

(Collection de la tête armée) (Avec six dessins de l’auteur) (Couverture d'Albert Dumouchel)

Le recueil ne compte que 11

poèmes et fait moins de 30 pages. Matériellement, il est très richement illustré,

ce qui en fait un objet recherché des collectionneurs.

Tout le recueil est construit sur

la tension aliénation-rédemption. Le poète ne réussit jamais tout à fait à

se libérer d’un monde qui l’opprime. On peut penser que c’est la société qui

est l’oppresseur.

Dans « Continuer à

vivre », Giguère décrit un monde en décrépitude dans lequel fleurit un «

cancer … invulnérable». Les hommes qui l’habitent ont été souillés

par cette pourriture et, pire encore, s’en sentent responsables :

« nous nous sentions virus / plaies béantes / pus poison plaies / mauvais

sang et plaies ». L’imaginaire leur sert d’exutoire : « et pour

continuer à vivre / dans nos solitaires et silencieuses cellules / nous

commencions d’inventer un monde / avec les formes et les couleurs / que nous

lui avions rêvés ».

Dans « Les

mots-flots », le poète évoque le pouvoir créateur du langage. Non contents

de le représenter, les mots transfigurent le réel, le déplacent, le

prolongent : « Les mots-flots viennent battre la plage blanche / où

j’écris que l’eau n’est plus l’eau / sans les lèvres qui la boivent ». Ils

peuvent aussi bien révéler la beauté qu’engendrer la faille qui jettera par

terre l’édifice : « un seul grain de sable et la mariée n’est plus à

elle / ne s’appartient plus / devient mère et se couche en souriant / comme un

verre renversé perd son eau / et les mots-flots envahissent la table / la

maison le champ / le verre se multiplie par sa brisure / et le malheur devient

transparent ».

« L’été torride »

évoque un être aliéné dans un monde desséché : « on perdait la tête à

chaque pas et l’on se retournait / pour s’apercevoir qu’elle n’était plus

là ».

« Paysage dépaysé »,

dédié à « [s]es amis peintres », et « Van Gogh » décrivent

un monde vide, déglingué, qui ne demande qu’à être remodelé : « le

paysage était à refaire » ; « la vie revenait à ses sources de miel /

sève et sang renouvelés / dans un crépitement de l’œil » Ou encore :

« Une vie de tournesols commençait ».

« Le silence aux champs » nous transporte

sur le versant de la révolte : « La raison de nos silences toujours

la même / reculait devant la force du cri ».

« À cris perdus », « Les heures

lentes » et « Les yeux du pain » évoquent encore et toujours

cette tension entre le malheur qui écrase l’individu et la résistance qui laisse

l’espoir : « le feu toujours prêt à s’ouvrir / au souvenir de la cendre

sur la feuille / au moindre geste d’allumer le regard ». Rien n’est jamais

acquis, toute conquête repose sur des assises qui peuvent s’écrouler à tout

moment : « les heures coulent dans les lignes profondes de la main /

sans s'arrêter sans rien noyer sans heurt / les heures coulent et la main

doucement se resserre / sur la gorge d'un long ruisseau / mince filet de voix

qu'il ne faut pas briser / gorge chaude / mince filet de vie qu'il ne faut pas

broyer / à tout prix / au prix de ne plus jamais dormir la nuit / au prix même

de la vie ».

« Roses et ronces » est

l’un des poèmes les plus célèbres de Giguère. La musicalité et le rythme

contribuent à sa beauté. Les mots « roses, ronces et rosaces »,

assemblés de différentes façons, reviennent comme un leitmotiv. Au-delà du

matériau sonore, on y retrouve encore cette alternance d’images qui évoquent

tantôt la sérénité tantôt la catastrophe : « la douceur envolée n’a

laissé derrière elle / qu’un long ruban déchiré ». Le monde a perdu ses

points d’ancrage : « le cœur bat comme une porte / que plus rien ne

retient dans ses gonds » Et dans ce poème, cet équilibre si tenu bascule

dans la noirceur : « rosace les roses les roses et les ronces / il y avait

sur cette terre tant de choses fragiles / tant de choses qu'il ne fallait pas

briser / pour y croire et pour y boire / fontaine aussi pure aussi claire que

l'eau / fontaine maintenant si noire que l'eau est absente »

Le dernier poème, intitulé

prosaïquement « L’effort humain », m’apparaît comme un

épilogue : une dernière fois, Giguère évoque un monde en ruine, dont il fallait

se libérer. Pourtant, la conquête demeure bien modeste, le tout ne tient qu’à

« un cerceau retrouvé ».

Les Armes blanches, publié en 1953, est l’un des beaux recueils de la

poésie québécoise. Il faut se rappeler que les éditions de l’Hexagone seront

fondées en cette même année 1953. Quand on met ces deux événements en

parallèle, on ne peut qu’admirer le travail de Giguère. On peut dire sans se

tromper que tout un pan de la collection « Les Matinaux »

s’inscrit dans la continuité du travail de Giguère. On parle ici aussi bien de la

thématique que de la fabrication artisanale des recueils.

Lire « Roses

et ronces »

Lire « Les

mots-flots »

Sur les éditions ERTA

La collection « La tête armée »

Aucun commentaire:

Publier un commentaire