Réginald Boisvert, Le Temps de vivre, Montréal, les Éditions Cité libre, 1956, 44 p.

Réginald Boisvert a été l’un des premiers artisans de la Société Radio-Canada. On lui doit entre autres Pépinot et Capucine. Il est aussi co-fondateur de Cité libre.

Les 17 poèmes du Temps de vivre ont été écrits entre 1949

et 1955.

Dans le poème initial, « Je parle avec des mots », Boisvert évoque la version chrétienne du début de l’humanité : on reconnaît la scène du paradis terrestre, avec le serpent et la femme, puis on assiste au dur labeur de l’homme condamné à travailler à la sueur de son front : « Je romps la terre et l’arbre, je sème / et je bâtis et je combats et je fais naître ». Le second poème du recueil, « Manes », poursuit sur cette lancée religieuse. On comprend que le poète enfant a reçu une éducation rigoureuse axée sur la morale chrétienne et le « péché de la chair » : « L’œuvre de l’âme et de la chair / n’est pas un rêve, mais un geste d’arbre fait, / un acte dans le vent / du bien et du mal, / une vie à bout portant ». Suit le poème « Jéricho » qui représente le désir de libération du sujet : « Ceux que navre l’inévitable / et ravissante œuvre de chair / ont engendré des gens sans bouche, / ô mon amour ».

En fait, tout n’est pas si

simple. On ne se libère pas si facilement d’une morale inculquée à coup de

sermons, de menaces et de peurs. Ainsi pour les jeunes filles : « Le

printemps n’est qu’un étrange paysage / où s’éveillent, à peine sauves de

froid, / celles qu’on a bercées pour qu’elles dorment, / qui refusent de surgir

de leurs cheveux, / disant qu’on leur avait promis des rires ». Le

sentiment de culpabilité ne s’évanouit jamais tout à fait : « Le

temps passe […] / ceux qui maudissent / sont morts et pourtant vivent pour moi

ma vie / […] Le temps passe, premier drame d’un enfant / malade et plein de

bourreaux ». L’amour, bien que difficile, est le premier pas qui libère

l’individu : « Ta salive m’a lavé comme une algue / et j’ai vécu des

jours de sel. / Mon corps sans obstacle / n’est plus que ciel et feuillage / et

matin d’août, / la terre a de pur ce que j’aime, / le monde est ce que j’ai

d’heureux. »

Le reste du recueil raconte cette

quête si particulière aux années 50, le droit d’exister corps et âme, la redécouverte

des sens, l’abandon à l’amour physique, la conquête de la parole :

« Dehors m’appelle et ce corps n’a rien d’inutile. / Ce dimanche est un habitat

de parfums, d’où la forme inouïe des narines ; / de goûts, voici la langue

savoureuse. » L’homme doit se réconcilier avec son corps, condition pour retrouver

le monde qui l’entoure : « J’existe et quelque chose existe, un

autour : il est une mer qui me baigne. »

La fin du recueil fait état de

cet « homme nouveau », qui

profite à fond de cet « autour », en paix avec son âme. (Lire l’extrait).

Ce que j’apprécie du recueil de

Réginald Boisvert, c’est le traitement de la dualité âme-corps :

il dénonce l’emprise de la religion sans passer par des accusations faciles. En

quelque sorte, il met en scène le problème. On comprend l’effet durable que

pouvait avoir sur des individus sensibles les multiples mises en garde contre ce

corps qu’il fallait dompter au risque de mériter l’enfer. En outre, j’aime beaucoup les

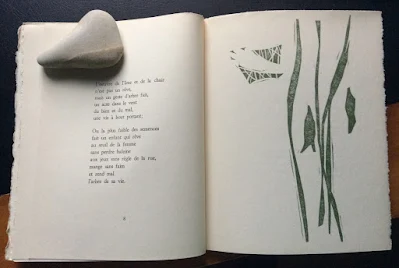

illustrations d’Anne

Kahane : des formes abstraites et épurées, des couleurs franches, le

dessin dans sa plus simple expression. (Lire « Anne Kahane et la mise en scène du quotidien »)

« La vraie vie est absente » Arthur Rimbaud

Présence aux

quatre coins de l’âge, ailleurs,

sur une herbe

et les plus vastes collines,

ici, sur tous

les tons, sur tous les temples,

Loin de ceux

qu’un dieu miroir fascine et broie,

serpent désespoir, beau fixe:

serpent désespoir, beau fixe:

leur ciel trop

longuement léché, trop belle image.

Dès le matin

j’ai des membres qui saisissent, et

l’amour de voix aiguës

l’amour de voix aiguës

— j’offre

l’amour au bruit futur, à tous les choeurs

de la musique.

de la musique.

J’existe pour

le bonheur du métal, des fibres en

grand nombre,

grand nombre,

atome au gré de

ma table et poisson par le jeu du

phosphore,

phosphore,

vivant à la

limite des cellules, chaleur jusqu’à

la fin du jour.

la fin du jour.

La vertu de

l’arbre m’enchante et le fou rire des

maisons (il est ici de très soudains paysages)

maisons (il est ici de très soudains paysages)

et grave est le

désir de ma chair.

A moi l’orge et

d’autres graminées (repu je

souffre d’une absence),

souffre d’une absence),

l’ivresse, le

pain noir, beaux fruits semés sitôt

que mûrs.

que mûrs.

Vers l’horizon

toujours possible, de voix en voix,

mon âme!

mon âme!

entre ce roc et

le futur, le ciel va devant moi

jusqu’au vertige.

jusqu’au vertige.

Je cours à des

splendeurs terribles

— de heurt en

heurt toujours active, ô ma joie,

d’ici les astres inouïs.

d’ici les astres inouïs.