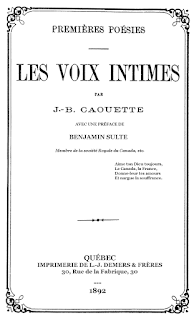

Caouette, Jean-Baptiste, Les Voix

intimes, Québec, Imprimerie L.-J. Demers, 1892, 309 pages. (Préface de

Benjamin Sulte)

« Mais il y a assez de

bonnes pièces pour sauver Les Voix Intimes d'un oubli

prématuré. Le souffle religieux et national agite noblement un grand nombre de

pages, et cela suffirait pour valoir un accueil favorable à leur auteur. »

(Sulte dans la préface)

L’auteur avait 48 ans lorsqu’il a

publié Les Voix intimes. Certains

poèmes sont datés des années 1870. Le recueil est divisé en quatre

parties : Poésies diverses, Sonnets, Hymnes, Romances et chansonnettes, Une gerbe d’acrostiches.

Poésies diverses

Le titre l’indique assez bien,

l’inspiration vole en tous sens. Le ton, lui, demeure toujours romantique. Plusieurs

poèmes sont accompagnés d’une dédicace (à sa femme, son père, Sulte,

Routhier…). Certains, très sentimentaux, donnent dans le pathétisme (Rose, Un héros

de 1870); d’autres célèbrent la nature, le pays, un héros national (Champlain),

le journalisme, Noël, Crémazie, Fréchette, Chapman. On trouve aussi des poèmes

écrits dans les albums des jeunes filles. Enfin, l’auteur nous offre de

« judicieux conseils » dont un poème adressé aux célibataires (lire

l’extrait).

Sonnets

La forme change, est plus

ramassée, mais l’inspiration reste la même. Les sonnets célèbrent les villes de

Québec et Montréal, des revers amoureux… Le dernier tranche quelque peu

puisqu’il s’adresse à Marie (« Il est un nom que tout chrétien

vénère »).

Hymnes, romances et

chansonnettes

Cette partie présente des

chansons, avec couplets et refrain. Certaines ont été composées sur un

« air connu », d’autres sur une musique originale. Les musiciens sont

nommés : N. Crépaullt, Edouard Vincelette, Joseph Vézina, A. Thomas, R.

Lyonnais, J. Sauviat. Les sujets sont très variés : Noël, les Canadiens et

Canadiennes, les raquetteurs de Sherbrooke, les noces d’or, les funérailles, le

dépit amoureux…

Une gerbe d’acrostiche

La gerbe est bien mince, elle ne

comprend que trois acrostiches : A M. V. Billaud, de l’Académie des Muses

Santones; La femme canadienne; A mes poésies.

Ce recueil, très dix-neuvième

siècle, dans lequel sont réunis pêle-mêle les écrits poétiques de l’auteur a

peu d’intérêt. Caouette est un « faiseur de rimes », un

« rimailleur », comme beaucoup d’autres de son époque. En toute

honnêteté, je dois dire que j’ai souvent survolé le recueil.

AUX CÉLIBATAIRES

Allons, debout ! pauvres

célibataires,

Vous que la femme abreuve de mépris !

Abandonnez vos gites solitaires,

Où l'on ne voit que des chats favoris !

De votre cœur bannissez la souffrance;

Ne soyez plus désormais soucieux :

Et saluez avec joie, espérance.

Le nouvel an qui brille au front des cieux !

Car en ce jour de fête universelle,

La fille d'Ève absout les amoureux;

Sa douce voix attendrit l'infidèle,

Et son regard rend les hommes heureux.

En votre honneur elle fait sa toilette;

Elle embellit de fleurs ses longs cheveux;

A son faux col rayonne l'épinglette

Qu'elle reçut un soir avec vos vœux !

Vite, debout ! accourez donc vers elle,

Vous que l'ennui torture tous les jours !

Et dites-lui : " Ma tendre demoiselle,

Je pleure encor mes premières amours;

" Je suis cruel, barbare et bien coupable

D'avoir blessé vos nobles sentiments;

Mais mon offense est-elle impardonnable ?

Oh ! non : alors, reprenez mes serments..."

Mariez-vous ! l'Évangile l'ordonne;

C'est un devoir sacré pour le chrétien.

Aux bons époux parfois le Seigneur donne

La paix de l'âme et le pain quotidien.

C’est le souhait, braves célibataires,

Que je formule en ce beau jour de l'an.

A l'avenir, soyez moins solitaires;

Rendez des points aux plus jeunes galants

Lire la critique

de Jacques Blais dans le DOLQ

Jean-Baptiste

Caouette sur Laurentiana