Plus de 1000 livres québécois! Patrimoine littéraire, bibliophilie, carnet de lecture. 196 000 pages vues en 2025. « Laurentiana » se dit des livres ou brochures relatifs au Québec, au Bas-Canada et à la Nouvelle-France.

26 novembre 2021

Soir d'automne

19 novembre 2021

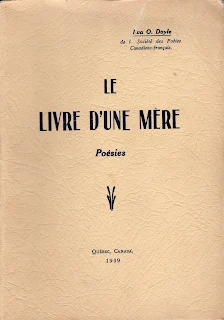

Le livre d'une mère

Éva Ouellet Doyle, Le livre d’une mère, Québec, Imprimerie Ernest Tremblay, 1939, 141 p.

TOUSSAINT

Je suis allée au bois voir l’automne de près;

Les érables trop fiers de leurs mille nuances,

Les peupliers tremblants aux murmures discrets

Et les pins toujours verts comme au temps des semences.

À travers la forêt dont la plainte m’est douce.

J’ai mêlé mes soupirs au souffle du grand vent

Et j’ai perdu mes pas en marchant dans la mousse.

La fin de toute chose est écrite en ce lieu.

Une voix qui s'éteint afflige la nature.

Mon cœur aussi connaît l'automne et la froidure

Mais il poursuit son rêve en regardant les cieux.

Les cieux ! Là rien ne meurt, là, plus rien ne

succombe,

L'ancre qui nous retient est à jamais levé,

Et qu'importent l’automne et le froid et la tombe,

Quand le cœur va s’ouvrir au Dieu qu'il a rêvé.

11 novembre 2021

Péché d'orgueil

Adolphe Brassard, Péché d'orgueil, Montréal, Imprimerie des sourds-muets, 1935, 262 pages.

De retour, Étienne est dévasté, ce dont l’oncle se réjouit. Il retourne dans le Nord pour oublier. Six ans plus tard, le cousin d’Étienne et sa femme adoptent sans le savoir Paul, l’enfant d’Étienne et de Gilberte. Celui-ci grandit, termine son cours classique. Un jour, il apprend qu’il est un enfant issu d’une crèche, donc illégitime, et il en est dévasté. Les années passent, il finit ses études, se fait un nom et rencontre Alix de Busques, une jeune fille qui se considère aristocrate et qui n’a que mépris pour Paul et ses origines douteuses. Elle finit pourtant par l’épouser, par orgueil, parce qu’il l’a provoquée. Leur relation tourne vite au vinaigre. Ils s’entendent pour préserver les apparences.

Au même moment, le vieux Joachim fait parvenir à Étienne, toujours dans le grand Nord, une lettre lui demandant de passer le voir. Pour compléter sa vengeance, le vieux lui jette à la figure le fait qu’il a placé son fils dans une crèche. Étienne se met à sa recherche et découvre que son fils a été adopté par son cousin. Les retrouvailles entre le père et le fils se passent très bien.

Le mariage de Paul et Alix bat de l’aile. Les deux s’aiment mais ratent toutes les occasions de se rapprocher (le péché d’orgueil du titre). Sur le lit de mort d’Étienne, Paul raconte à son père l’amour qu’il porte à sa femme, ce que cette dernière entend. Ils finissent par se parler vraiment et, comme il se doit, l’amour triomphe.

Ce récit adopte la trame des récits populaires. Les personnages sont campés dans des travers poussés au paxoxysme. Ainsi en est-il de l’orgueil d’Alix, de l’amour d’Étienne ou de la méchanceté du vieux Joachim. Cela conduit à des invraisemblances psychologiques auxquelles le lecteur de roman populaire doit prêter foi pour ne pas briser l’illusion. Brassard raconte, tantôt avec finesse et tantôt de façon ampoulée, les aventures de ses héros. Le roman est plutôt bien écrit et l’humour allège le caractère mélodramatique du roman.

Extrait

« Alix frémit. Amour, ce mot venait de descendre

dans son cœur, et donnait un nom à ce qui s’y passait. Elle ne se défendit pas

pour nommer celui qui la jetait dans cet émoi troublant. Elle aimait son mari,

et pour se l’avouer, elle sentit son amour grandir et la prendre toute.

Empoignée par la sublimité de ce chant vainqueur, la jeune femme l’écoutait

dans le ravissement, mais soudain, comme ces nuages subits qui cachent le

soleil et jettent de l’ombre sur les choses resplendissantes, une angoisse

terrible faite d’une certitude absolue, irréfutable, vint l’affoler puis la

terrassa: elle aimait Paul, mais lui ne pouvait plus l’aimer, jamais. Alix vit

avec épouvante la vie qui allait être la sienne, une vie de dissimulation et de

souffrance. Son amour, il devra se consumer ignoré, elle devra le cacher à

celui qui l’avait fait éclore […]. En songeant à l’humiliation qui l’écraserait

si Paul un jour venait à découvrir qu’elle l’aimait, Alix fit appel à son

orgueil pour lui éviter cet affront. Il arriva en se faisant prier mais la

fierté de la jeune femme bondit et arriva à la rescousse. Non, elle, Alix de

Busques, ne deviendra pas la risée de Paul Bordier. Personne ne connaîtra le

secret de son cœur… » (p. 142-143)

2 novembre 2021

Le diable par la queue

Jean Pellerin, Le diable par la queue, Montréal, Cercle du livre de France, 1957, 253 pages.

Basile et Amélie tirent le diable par la queue. Malgré toute sa bonne volonté, Basile n’arrive pas à trouver du travail. Ils habitent Montréal et ils ont deux adolescents : Picot (Maxime) et Anne. Une cousine et son mari irlandais de New York les enjoignent de venir les retrouver, les assurant d’un travail stable. Pendant quelques mois, tout se passe plutôt bien, Basile travaillant dans une aciérie. Mais bientôt la compagnie n’offre plus que des demi-semaines, pour finalement interrompre ses activités. Basile et sa famille n’ont pas le choix : ils doivent marcher sur leur orgueil et fréquenter L’Armée de salut pour obtenir des denrées et des vêtements, tout compte fait pour survivre. Le loyer et les dettes s’accumulent. Lorsque les cousins américains leur proposent de les accompagner au Canada pour le temps des Fêtes, ils décident tout simplement de plier bagage et de rentrer au pays.

Pellerin (1917-2001) trace un tableau très sombre de la condition ouvrière dans les grandes villes. Montréal ou New York, c’est blanc bonnet et bonnet blanc. On pense à Bonheur d’occasion bien que la vision de Pellerin n’ait pas l’amplitude de celle de Gabrielle Roy. Il colle aux événements, parfois assez banals. Le roman a souvent les allures d’une chronique, le style est plutôt journalistique. Pellerin décrit New York de l’extérieur, s’attachant aux lieux connus. Certains épisodes ont peu à voir avec l’intrigue principale. Bref, c’est un roman socialement sensible, écrit correctement, mais sans grands éclats.

Lire sur Jean Pellerin

Le roman a connu une seconde édition en livre de poche (1970)

Extrait

— Ouais, ben, je viens d’apprendre quelque chose, dit Basile en enlevant son veston. Il paraît que la Salvation distribue des provisions.

— Salvation ?

— Ça s’appelle, en français, l’Armée du Salut. Des individus attifés comme des corbeaux et qui sonnent une cloche au coin des rues pour demander la charité. Il paraît que ces gens-là donnent, comme ça, aux quêteux, sans poser de question. Pas un chat pour nous reconnaître là-dedans !

— Ça veut dire ?

— Diable ! Ça veut dire : aussi bien en profiter !

La femme veut protester.

— Faut pas faire les becs fins, observe Basile. On est pas haut montés, tu le sais.

— Tout de même.

L’homme s’enflamme.

— Penses-y ! Le compte d’épicerie qui monte que c’en est effrayant ; pas une sacrée cenne qui nous adore ; deux mois de loyer en retard : c’est rougeaud ?

— Je sais, je sais, soupire Amélie. C’est pas réjouissant.

— Alors ?

— Alors quoi ? Va pour l'Armée du Salut, si tu penses...

Basile en a le souffle coupé. Il s’attendait à plus de chichi. Pris au dépourvu, il cherche une issue.

— Écoute donc, Picot, dit-il, tu n’irais pas voir, toi...

Le garçonnet voudrait protester, trouver un prétexte.

— Euh... vous savez, c’est pas mal loin !

— J’irais bien moi, mais tu comprends, mon anglais...

(pages 161-162)