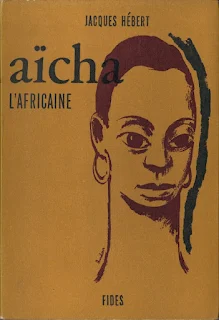

Jacques Hébert, Aïcha l’Africaine, Montréal, Fides,

1950, 150 pages. (« Orné de 18 dessins et d’une couverture de Normand

Hudon »)

Jacques Hébert a laissé sa marque

dans plusieurs domaines. Du point de vue littéraire, son projet le plus

lumineux fut la création de la célèbre collection des années 60 :

« Les romanciers du jour ». Il a écrit plusieurs livres, la plupart

racontant ses pérégrinations autour du monde. Entre autres, en 1950, il a publié les deux tomes d’Autour de l’Afrique : La Route du désert et La Route noire.

Aïcha l’Africaine s’inscrit

aussi dans la foulée de son voyage africain. Hébert présente dix-huit courts

récits (pour lui, ce sont des contes) qui constituent des étapes de son

voyage : du Maroc, on se rend en Algérie, on descend au Tchad, au Cameroun,

au Congo et en Afrique du sud, puis on remonte vers le Kenya, le Soudan et

l’Égypte avant de revenir en Espagne. On peut donc imaginer que l’ordre des

« contes » épouse le parcours de l’auteur en Afrique. Ce qui ajoute encore à l’idée du voyage,

c’est que le narrateur du récit est le « héros » de plusieurs des

aventures racontées. Malgré tout, on sait peu de choses de lui, sinon qu’il est

jeune, Canadien… et souvent amoureux.

On s’attend à beaucoup

d’exotisme, mais rien de tel. Le regard d’Hébert n’est guère ethnologique,

c’est davantage celui d’un humain à la recherche de ses frères, d’un

homme en quête de l’Autre. Plus encore, c’est la recherche amoureuse qui semble

aiguillonné le voyageur : « À peine débarqué, je m'inquiète : ‘’Qu'es-tu

venu faire ici ? Que cherches-tu ?`` Et je ne sais que répondre. Bien sûr, je

cherche. Mais quoi ? Quoi? Peut-être une belle dame qui sort d'un

puits... » Et plus loin : « Et quand je me penche dans mon cœur

pour y puiser une belle image, cette image a souvent le regard mystérieux d'une

femme marchant sur une route marocaine, d'une Noire du Tchad pilant le dur

maïs. Ne sois pas jalouse, petite fille, car ces femmes sont tes sœurs. Sœurs

lointaines, elles habitent des pays que tu ne saurais désigner sur la

mappemonde... Et pourtant, elles sont tes sœurs, tu dois les aimer. Pour les

aimer, les connaître, les appeler par leur nom : Laïla, Aïcha, Miriam...

Aujourd'hui Miacha. » On l’aura compris, l’Afrique, c’est une femme.

Aïcha, qui a donné son nom au

livre, sera la première qui ravira son cœur : « À Tanger, la première

que je rencontre est assise dans un jardin de fleurs rares. Princesse marocaine

oubliée dans la ville-de-tout-le-monde, réfugiée dans un jardin, comme un chat

apeuré au faîte d'un arbre. » Le style est très lyrique, et même un peu

naïf. On se croirait dans Le cantique des

cantiques :

« Enfin je vous parlerai de ma tendre Aïcha, ma sœur d'Afrique. Elle est belle. Et puis un jour, je me suis dit : « Je pense que je l'aime ». Or, je pensais juste !Elle est frêle, elle est seule, elle a peur... Sur mon épaule, ma sœur, laisse rouler ta tête brûlante, que mes doigts légers brouillent les eaux d'or de tes cheveux. Dans mes bras, ma sœur, ne tremble plus. Oublie tout. Loin le mal et loin le malheur. Seulement l'amour. Tu m'entends, ma sœur ? Seulement l'amour...Au pays de l'amour je suis allé pour toi cueillir une fleur sauvage. Ses pétales de satin frais me rappellent tes joues, et tes joues, la fleur. Regarde-la, tandis que je vous regarde toutes les deux, ne sachant plus quelle est la fleur et quelle est ma sœur. Respire-la, je respire le parfum de ta chevelure.Et maintenant, dis-moi que tu m'aimes. Avec des mots, avec tes lèvres rosées qui ne savent me dire autre chose. Bouton de rosée qui ne connaît pas le mensonge, répète-moi les vieux mots, les mots vieux comme le monde et jeunes comme le matin.Aïcha, dis encore... Et tous les deux, inondés de joie et d'amour, nous ne disons plus rien pendant que la nuit se répand sur Tanger. »

Bien entendu, les 18 histoires ne sont pas toutes aussi

sentimentales. On y voit une Européenne qui rêve de retourner en Europe, un

jeune idéaliste qui se rive le nez contre des fonctionnaires blasés, on entrevoit la haine raciale en Afrique du

sud… Par contre, presque rien sur la société coloniale, bien en place à

l’époque.

Malgré ce regard superficiel

posé sur l’Afrique, un certain charme se dégage de ces « esquisses » (Hébert emploie

aussi ce mot pour désigner ses petits contes). On est loin toutefois de la grande qualité littéraire d'Avant le chaos de Grandbois, autre recueil de récits de voyage de la même époque.