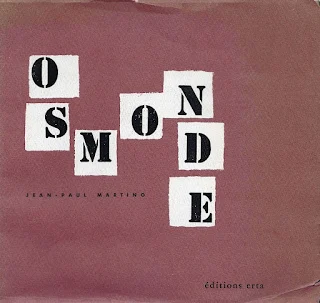

Le recueil

compte trois parties : « Poèmes pour l’Haggadah » et

« Poèmes de la sommeillante » et « Dormir Vivre Dormir et se

réveiller ivre ».

Poèmes pour l’Haggadah et le passage

Cette partie ne compte que trois poèmes et elle comporte des

références religieuses. Intitulé « A mon fils », le premier poème

plonge le lecteur dans la culture juive, et il est difficile de déterminer si

le propos est personnel ou la contrefaçon d’un discours religieux. Dans un

paysage apocalyptique, la poète essaie de tracer une voie à son fils :

« tu lèveras ta main comme un sceptre / nous parcourerons (sic) les rues

en cendres / jésus-joad-emmanuel-c ». Il me semble que ce motif de

l’intégration dans une culture religieuse est aussi lisible dans le second

poème : « des prophètes mille illuminés s’agenouillent et brandissent

leur descendance / … / et t’appellent et te tirent et cisaillent mon doux sein

paré d’escale ». Par contre, dans le troisième poème, la poète s’adresse à

Jésus et le discours ressemble à celui d’une femme qui veut s’affranchir

de certaines croyances : « le mal grandit avec son écho dans

l’habitation vide / et avec lui le cerne étroit du premier dard ». Ou encore :

« cette fille aux seins allongés qui parlait de prière / parlant

aujourd’hui d’eau même / qui nous dit sa parabole / son amour va au guide des

caravanes ».

Poèmes de la

sommeillante

C’est un peu la même démarche que je lis dans la seconde

partie, celle d’un affranchissement, mais cette fois-ci, d’une situation

amoureuse qui finit par devenir un carcan : « je n’irai pas vers

la mer dit Sofia je resterai / sur la berge de l’île ici / où je peux rester

moi-même […] ». La sommeillante prend conscience que cet « amour sans

racine » n’est pas viable : « les vents tournent sur leur tige /

et la sommeillante découvre ses prunelles ». Au sortir du sommeil, la

femme retrouve ses repères en tant que femme (Femme comme lieu et lande) mais aussi sa capacité à habiter la

société (Éveil de l’œil).

« Dormir Vivre Dormir et se

réveiller ivre »

(Cocteau)

Le motif du sommeil est toujours présent, mais davantage lié

à celui du songe. Cette amoureuse qui sommeille, c’est aussi celle qui rêve. Et

toujours la même constatation : « ainsi le sommeil et sa proie

l’acquiescement ». Cette partie, plus accessible, nous aide à comprendre

ce qui précède : « je suis la sommeillante au milieu des filets / et

je suis la proie / en ce lieu du gémissement ». Et toujours le même

dénouement : « la sommeillante debout dans le songe qui croule et se

diffuse ».

Cependant, les deux derniers poèmes du recueil nous amènent

plus loin, il me semble sur un plan plus philosophique : « un sommeil

que je décris cherche ses liens / l’être écrasé poursuit son évasion / et tend

les poignets à des chaines intérieures / la mystique n’est que nervure et voile

/ de l’absolu à la connaissance ». Ce besoin d’aller vers le

plus-grand-que-soi est affirmé dans les derniers vers du recueil :

« CAR / le signe demeure / temple / et abondance de génération ».

Vous l’avez sans doute deviné à la prudence de mon texte, il

est un peu hasardeux de se lancer dans l’interprétation d’un tel recueil. Il

est bien évident que l’auteure tente de brouiller les pistes trop faciles à

suivre. Ceci dit, il est étonnant que cette auteure n’ait pas

persévéré.

FEMME COMME LIEU ET LANDE

Femme à la fenêtre du

désir et qui fixes ton œil pensif

sur la

plaie incendiaire

femme des pardons femme

des tolérances et fertile

eau et lait jeune sanguine

à l’aile lourde

l'algue et la sargasse

t’immergent et te continuent

jeu de l’attraction et du

symbole retiré

comme tu conserves bien

l’irrigation paisible du sang

et la crue immémoriale du

lieu sur l’être:

SOMMEIL