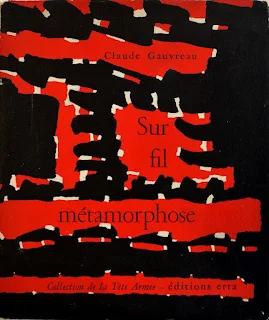

Claude Gauvreau, Sur fil métamorphose, Montréal, Erta,

1956, 55 pages (Collection de la Tête armée, no 4) (Dessins de Jean-Paul

Mousseau)

Dans les Œuvres créatrices complètes

de Gauvreau, la partie intitulée « Les entrailles » contient 26 pièces ou poèmes

dramatiques. Dans Sur fil métamorphose,

on en a retenu quatre : Les reflets

de la nuit, La prière pour

l’indulgence, Le rêve du pont et Le prophète dans la mer. « Les

quatre objets imprimés ici sont extraits d’un recueil de pièces et poèmes

dramatiques inédits, « Les entrailles », écrit il y a douze ans. »

(Note de l’éditeur). Ce serait donc parmi les premiers écrits de Gauvreau (1925-1971).

Les reflets de la nuit — Petite

scène surréaliste entre trois personnages : Frédéric Chir de Houppelande

« le plus grand des poètes », Corvelle une « jeune fille qui

piaule voluptueusement dans le désert » et Hurbur le danseur, reflet de

l’ineffable Chir de Houppelande. Hurbur et Corvelle montent jusqu’aux étoiles;

cette dernière y laisse sa vie. « Je suis halluciné, et je hurle et je

hurle et les crépitements des mirages ne me répondent pas. »

La prière pour l’indulgence — Il

y a un récitant et des personnages qui traversent la scène : deux moutons et un

danseur qu’on éventre, une femme dans une brouette, des béquilles et un livre.

Climat apocalyptique. « Je connus un homme qui marchait sans cesse dans

les wasserfals et qui mourut d’assèchement dans les chemins de sable. »

Le rêve du pont — Un

homme sombre, un guerrier, un lutin, une lutine, une jeune fille. Ils se rapprochent,

se perdent, se retrouvent pour se perdre à nouveau. « Les goutteux chauves

tenant dans leurs mains leurs testicules précieux s’enlisent dans la

naïveté. »

Le prophète dans la mer — Louis

Chir de Houppelande discute avec un tronc d’arbre flottant sur l’eau :

est-ce la voix d’un ancêtre, celle d’une femme, celle de la folie? Ce tronc

d’arbre, qui est en fait un prophète, et Louis finissent par échanger leur

corps. Louis devenu arbre dérive sur le fleuve. Le prophète a pris son corps tout en conservant une jambe d’arbre. Trois enfants surgissent. Cherchant à remplacer des bouts de bois

cassés, ils accostent le prophète qui les console. Une nouvelle métamorphose

s’amorce : « aux bouts de bois dans les mains des petits enfants il

pousse des barbes exactement comme la barbe du prophète. »

Davantage poésie que théâtre, ces « courtes pièces » seraient très difficilement jouables : non seulement le texte, très surréaliste, est trop dense mais les didascalies supposent des pirouettes scénographiques difficiles. Même si l’exploréen s’y fait rare (en dehors de l’extrait ci-dessous), ces textes s’aventurent plus loin que les recueils de poésie dans l’exploration du « non figuratif d’imagination ». On se retouve dans un univers qui a bien peu à voir avec un réel reconnaissable. L’imaginaire de Gauvreau est très chargé émotivement. Il est proche parent du théâtre de la cruauté d’Artaud : la souffrance, la cruauté, la mort sont omniprésentes.

Extrait :

« Les paroles dansent dans ma gorge :L’andante criblaire ausculte ô Mène l’Edjé berta.

Voici la pampimoune astiquer le cycle.

Les réverbères à pâte moirée débinent à l’épuisement des deltas un profond schisme entre les éléments de vie.

Et la terre, frappée comme un soigneux arbalète, profuse l’arabesque du cor épinglé avec le jaune picard.

Communément faisceaux les sceaux se fractionnent par groupes, se simplifient par chaleur et soif brûlante.

Le vestige du gullible anguillé de cétone promulgué et interdit excite la bâche murât et de l’épousement énergique et saccadé gicle le sang.

Parti de rien ou du nul périclyte, mon culte ascète fait dandiner lancinamment la mutation. Là pan, la jungle prismatique éternue. Disette de saumure ou inflation d’armure, le comment connaître suppure des hésitantes langoureusetés timides. Le bain serpe coulera sur ces indécisions. Léger conseil qui part de la bordure sucrée et digestible des frontispices d’angoulême. » (p. 45-46)

Claude Gauvreau sur Laurentiana