18 septembre 1664. La huronnerie a été détruite. Les Iroquois menacent l’existence de la Nouvelle-France. Les Canadiens attendent fébrilement l'aide de la mère patrie.

Le chevalier Robert de Mornac, un Gascon volubile, débarque à Québec. Il y retrouve sa cousine orpheline, Louise de Richecourt, que le vilain Pierre de Villarme harcèle littéralement. Louise habite chez Madame Guillot, mère du jeune Louis Jolliet. Invitée à une soirée, Louise, qui s’y rend seule, croise sur son chemin Gueule d’Ours, chef iroquois qui vient de négocier une entente avec le gouverneur. L’Autochtone, séduit, décide de s’emparer de cette « jeune vierge blanche ».

Le lendemain, tous les personnages cités ci-dessus, quelques serviteurs et un chef huron nommé Renard Noir (ennemi juré de Gueule d’ours qui a décimé sa famille) se rendent en bateau sur la rive sud, près de Montmagny. Gueule d’ours et sa petite troupe les suivent à distance, décidés à ravir la jeune fille. Sur place, ils profitent d’un moment d’inattention pour s’en emparer. Du même coup, ils emmènent comme otages Mornac, Villarme et un serviteur qu’ils massacrent lors de la première halte. De Québec, ils remontent le Saint-Laurent jusqu'au Lac St-Pierre, s’enfoncent dans le Richelieu, le lac Champlain et atteignent le village agnier, sans être inquiétés. Ils en profitent pour torturer un peu leurs deux prisonniers, mais non Louise qui est malade et qui est promise au grand chef.

Sur place, les prisonniers sont sauvés par des femmes qui veulent les avoir comme soutien de famille (fils ou époux). Le temps passe, mademoiselle de Richecourt se remet lentement, Mornac est protégé par une vieille Autochtone qui le considère comme son fils et Villarme est devenu le mari battu d’une Autochtone violente. Mornac et sa cousine, liés par le malheur, développent des sentiments amoureux. On apprend que l'autre prisonnier, Villarme, a tué la mère de Louise, parce qu’elle l'avait été rejeté. Non content d'avoir tué la mère, ce personnage indigne convoite la fille! Les prisonniers font une première tentative d’évasion qui échoue. À nouveau, on veut les torturer, mais un... tremblement de terre les sauve (!). Lors d’un banquet où Louise et le chef doivent s’épouser, une deuxième tentative d’évasion est organisée. Ce sera la bonne. Jolliet (amoureux de Louise), Renard Noir et un ami, venus à leur secours sans être vus des Agniers, organisent la fuite. Le traître Villarme, qui veut s’en prendre à Louise, est tué par Griffe d’Ours. Les autres fuient, se cachent dans une grotte, tout près, et réussissent à échapper aux poursuivants. Ils regagnent Ville-Marie en plein hiver.

1665. Le régiment de Carignan a été envoyé pour mettre au pas les Iroquois. Sa première mission : créer des forts sur le Richelieu. Mornac dirige un détachement, ce qui retarde son mariage avec sa belle Louise. Bientôt, le régiment de Mornac est attaqué par des Iroquois. Leur chef, Griffe-d’Ours, est fait prisonnier. Les Hurons, dont Renard noir, le torture et lui font subir les pires sévices (voir l'extrait).

Six ans ont passé. La Nouvelle-France est pacifiée et prospère. Mornac et Louise ont trois enfants. Jolliet, toujours amoureux de Louise, après un séjour chez les Jésuites, a été choisi pour partir à la découverte du Mississippi. Il rend visite aux Mornac avant son départ.

Quelques scènes de torture très violentes. Vision très négative des Iroquois. Fondements historiques : il cite les Relations et d’autres textes. La scène de torture ci-dessous lui aurait été inspirée par un texte du père Lallemand. Beaucoup d'actions. Vision très manichéiste, moralisatrice. Se lit bien. ***½

Extrait

Le poteau était solidement planté sur le point culminant du tertre. On releva Griffe-d’Ours pour l’y attacher.

Alors on commença à torturer le chef iroquois. Les uns lui coupaient des lambeaux de chair avec leurs couteaux ou lui désarticulaient les doigts, d’autres lui appliquaient des tisons sur ces plaies saignantes. Celui-ci lui jetait des cendres chaudes dans les yeux ou lui ouvrait les mâchoires avec la lame d’un couteau pour lui faire entrer de force dans la bouche un charbon enflammé. Ceux-là promenaient par tout son corps des flambeaux allumés.

Griffe-d’Ours impassible au milieu des tortures semblait désirer, au contraire, d’aiguillonner la rage de ses bourreaux.

– Allez donc, chiens! disait-il avec un mépris écrasant, où avez-vous appris à tourmenter un guerrier? Vous n’y entendez rien! Oh! si vous m’aviez vu caresser vos parents, lorsque nous détruisîmes vos bourgades sur les bords du grand lac! Ces paroles redoublaient la frénésie des Hurons.

Enfin, quand tout le corps du chef iroquois ne fut plus qu’une plaie vive, les Sauvages entassèrent du bois à ses pieds et mirent le feu au bûcher.

Alors, on vit griller les chairs de Griffe-d’Ours et la graisse couler en grésillant sur son corps ensanglanté.

À cette vue la figure du Renard-Noir brilla d’un éclair de bonheur. Et lui qui, tantôt chancelait entre les bras de Joncas, dit avec ravissement:

– Cela me réchauffe! Mais tout à coup le feu ayant monté entre le poteau et la victime, brûla les liens qui l’y retenaient attachée.

Griffe-d’Ours tomba en plein au milieu des flammes. Un instant il y demeure affaissé.

On le croit mourant. Mais soudain il se redresse, saisit dans chacune de ses mains meurtries deux brandons enflammés, se lève et les lance au milieu des spectateurs ébahis.

À peine revenus de leur étonnement ceux-ci lui jettent tous les projectiles qui leur tombent sous la main. Pierres, haches, tisons pleuvent sur lui. Il leur répond de même et repousse les assaillants qui veulent escalader le tertre

C’est une horrible lutte! En se baissant il glisse et tombe de nouveau dans le feu. Chacun se précipite sur lui pour le maintenir dans le brasier. Mais l’Iroquois se roule dans les flammes, se débarrasse de toute étreinte, bondit encore une fois sur ses pieds, et, armé de deux tisons enflammés, se jette tête baissée sur ses ennemis qui, épouvantés, fuient devant cet homme terrible

En poursuivant la cohue Griffe-d’Ours passa devant le Renard-Noir qui lui barra les jambes et le fit tomber.

Les autres revinrent et se jetèrent sur le chef iroquois. Le Renard-Noir riait d’un rire muet.

On maintint Griffe-d’Ours à terre, et, en quatre coups de hache on lui coupa les pieds et les mains, et on le rejeta dans les flammes.

Anéanti un instant par l’ébranlement nerveux que lui avait causé cette quadruple amputation, l’Iroquois resta sans bouger au milieu du brasier.

Mais tout à coup, ô horreur! on vit ce corps mutilé, déchiré, brûlé, s’agiter encore, se rouler sur lui-même et se soulever à demi sur ces tisons ardents; et là, montrant à nu son crâne sanglant, son corps incrusté de cendres chaudes et de charbons ardents qui sifflaient au contact des flots de sang que l’on voyait ruisseler sur tout son être, se traîner dans les flammes et cracher une dernière insulte sur ses bourreaux interdits.

C’était épouvantable.

Un coup de feu partit du fort. Une balle siffla au milieu des Sauvages et s’en alla fracasser la tête de Griffe-d’Ours qui, cette fois, retomba sans vie.

Surexcité par cette scène affreusement émouvante, le Renard-Noir s’était levé debout.

Quand le projectile fit éclater la tête du chef iroquois, le Huron s’écria d’une voix tonnante:

– Fleur-d’Étoile, et vous, ô mes enfants! je puis maintenant vous rejoindre dans le pays des ombres, car vous êtes enfin vengés! Un flot de sang lui jaillit par la bouche et il tomba.

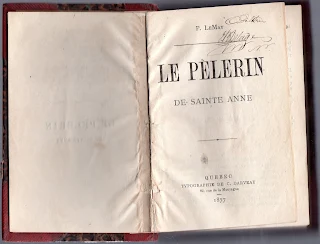

Joseph Marmette sur Laurentiana